跟着非遗游高淳~

非遗,魅力无穷

是纪录中华文明绵绵生息的载体

文明的瑰宝,民族的灵魂

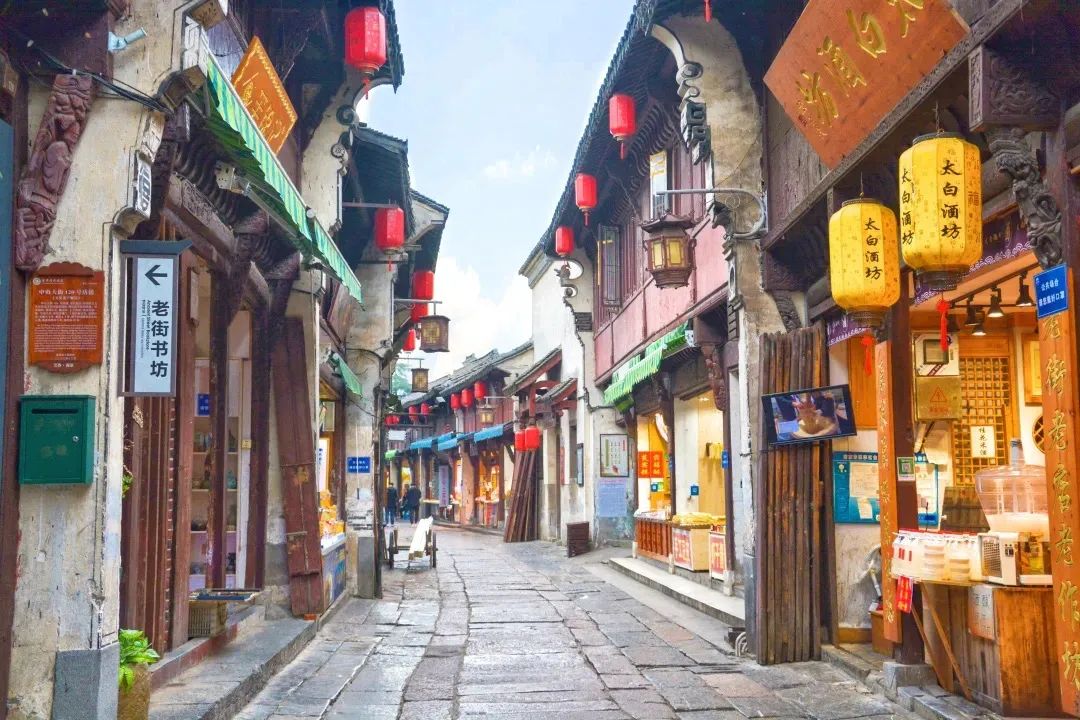

高淳起于春秋、兴于明清

在吴风楚韵、古今交融的文化积淀中

留下了见证时代变迁的物质文化遗存

回溯历史

高淳以其深厚的历史文化底蕴熠熠生辉

这期小编带大家一起看看

你所耳熟能详的那些高淳非遗

东坝大马灯(国家级非物质文化遗产)——东坝大马灯(又名汤氏大马灯)是地方著名的群众性传统民俗文艺之一。起源于唐朝,盛行于明清。经千年之传承至今,被堪称“江南一绝”。竹马·东坝大马灯2008年6月被列入国家级非物质文化遗产名录。

东坝大马上灯是一项模仿战马造型的民间舞蹈,东坝大马灯用竹制“马架”,外表用绒布制成“马皮”,并饰以马鞍、缰绳、铜铃等,形神兼备。大马灯一般由七匹“马”组成,表演时模仿真马动作奔跃,扮演三国人物的小演员飞身跃马出征,在鼓点的指挥下,配以民间器乐,马队交替布阵,最后按“天下太平”四字笔画走阵收场,整个场面非常壮观。

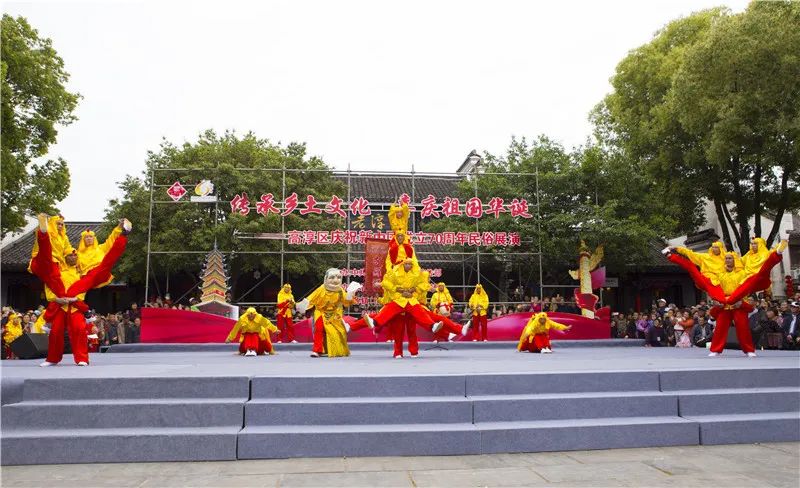

桠溪跳五猖是南京高淳胥河两岸古代村民对西汉张渤(民称祠山大帝)开凿长兴荆溪河,引流至广德的功绩崇敬与缅怀而设。高淳民间"跳五猖"具有悠久的历史,它是在楚文化的基础上附有傩戏驱纳祥的性质。

"五猖"人数之多,道具华盖、面具、服饰都以红、蓝、黄、黑、白五色相配,其意分别代表东、南、西、北、中五方天帝,又暗合木、火、金、水、土五行之色。 桠溪跳五猖将中国古代阴阳五行学说,形象地运用在天人合一的思想理念上。韩桥村的跳五猖,五十年代曾参加江苏省舞蹈会演,得到专家的赞赏并获奖。如今这种来自民间的舞蹈形式得到进一步光大和延伸,并被列为联合国教科文组织目录。

逢年过节跳五猖,寓意是借祭祀这些神灵之名,祈求来年社会和谐,村民生活幸福安康。高淳慢城每年也会安排多场五猖特色民俗表演,到时候大家不要错过哟~

高淳民歌是南京高淳的传统民歌,源远流长,自古以来,高淳就有“出门山歌进门戏”的习俗。高淳早在6300多年前就有人类居住,先民们在渔狩、牧耕过程中,创造出了原始的劳动歌曲,如打夯号子、划船号子等。

高淳民歌“吴歌”范畴,包括插秧歌、耘田歌、牧牛歌、上梁歌、送房歌、祝酒歌、情歌、车水号子、打夯号子、拔船号子、龙船号子等等。高淳民歌是劳动人民在自己亲身经历过的事物的基础上,通过自由想象,把情感形象带入其中,从而达到情真意切、声情并茂。高淳民歌来自田野,劳动过程中和劳动之余,人们即兴演唱,愉悦身心。尤其是劳动号子,节奏欢快,一唱众和,既可以缓解体力疲劳,又可以增强劳动的合力,提高干活效率。有的高淳民歌编入了《江苏民歌音乐选集》,其中,《五月栽秧》《采红菱》《一粒下土万担粮》《卖货郎》已成为国内非常有影响力的民歌。

《叠罗汉》属民间集体舞,始兴于宋,后盛于明清。叠罗汉有单边、对打、群打等表演形式,主要以少林拳之一罗汉拳贯穿始终。“打斗”分徒手和器械二类,其内又分单打、双打、联场、对打四种,节目有“八字阵”“一字阵”“白手破抢”“六路抢”等。堆叠部分:以“大力士”一人为基座,其左右上下各攀附七个精壮汉子,随同乐拍节奏,左右进退运转,周边另有四人伴舞,由慢而快,逐渐趋向高潮。而后,再改由数十人组合,表演“箍窄盆”“荷花瓣”“装马”等杂技舞蹈,最后在人欢马跃的气氛中演出告终。

01

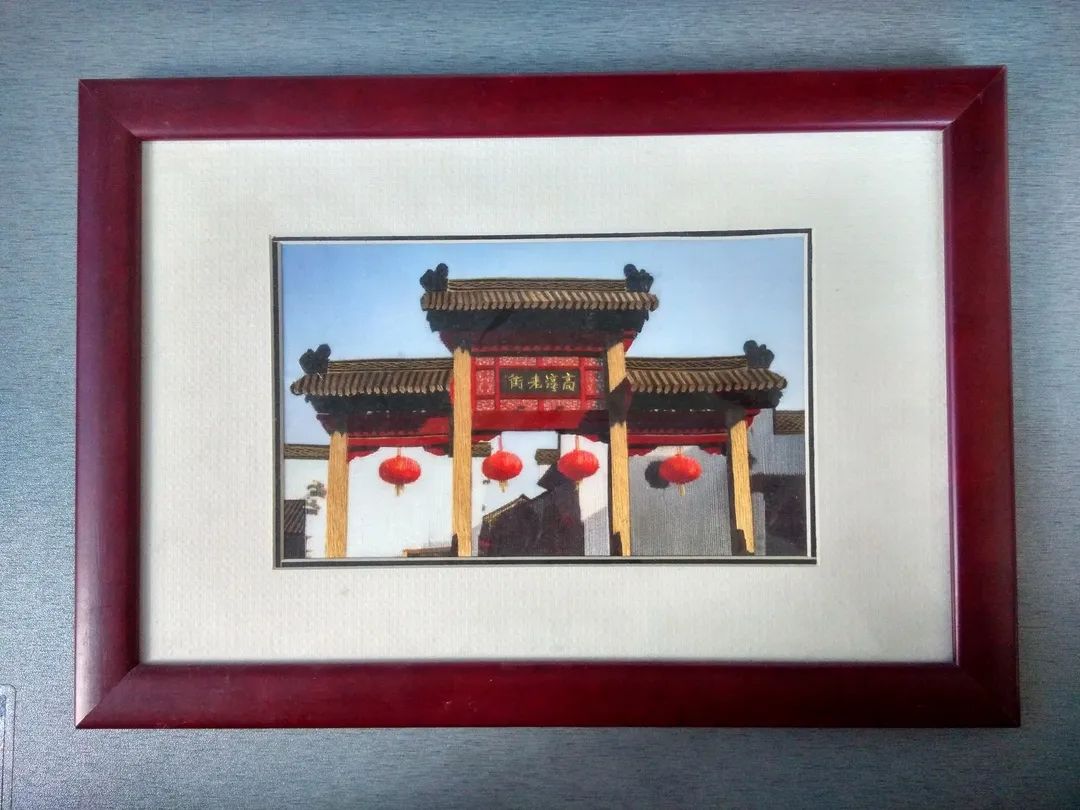

高淳刺绣技艺传承千年,和苏州刺绣一样,是苏绣的重要组成部分,既有来自宋朝宫廷绣的传承,又扎根高淳民间土壤,既高贵典雅,又有清新的乡土气息,但随着工业化的发展,这门技艺已是稀缺。高淳刺绣用彩色蚕丝线,在绸、缎、布上,借助针的运行穿刺,构成花纹、图案或文字,是绘画的姊妹艺术,起源于刺绣衣裳,发展到日用品,再到观赏品。

目前,刺绣作品分二类:刺绣书画和刺绣生活用品,有延续传统的“图必有意,纹必吉祥”,古今中外书画名家的画作,高淳四宝、老街系列、桠溪国际慢城系列等等,具有鲜明的高淳地方文化特色。

江苏省南京市高淳区是传统的江苏建筑之乡,木雕技艺源远流长,传承有序。从古到今,木雕、砖雕、石雕,是高淳民间手工技艺的一大特色,其中木雕堪称高淳 “三雕”之首。

在高淳老街上的木雕馆,木雕师傅技艺精湛,雕刻出的作品不仅栩栩如生,更是雕刻出了老街的历史印记。在木雕师傅注入心思的雕刻下,木雕作品纹样起伏舒展,立体饱满,玲珑有致,栩栩如生,让木雕仿佛有了生命,容纳岁月之美,传承文化记忆。

高淳陶瓷制作历史悠久,唐代在高淳与安徽宣城接壤的水阳江流域,就有大规模的陶瓷窑。在这漫长的历史进程中,高淳陶瓷制作集各地名窑之大成,形成了独具地域特色的高淳陶瓷器。

高淳陶瓷受各类宴会所青睐,以其流光溢彩、精美绝伦惹人惊叹。疫情之后,闲暇之时,前往高淳陶瓷博物一探究竟,感受陶瓷文化,追溯陶瓷历史。

高淳是吴头楚尾的“水乡泽国”之地,飞禽类多,鹅群满湖,有得天独厚的制作羽扇的翎毛资源。高淳羽毛扇制作据考已有1000多年的历史,在国内久负盛名,在国外也有一定的声誉。明代曾列为贡品,清代高淳已有许多羽毛扇作坊,民国初年(1914年)被选送巴拿马 “万国博览会”展出。建国后,高淳羽扇业得到了很大发展。1951年,高淳精心制作了四把珍贵的羽毛扇,赠送给了毛主席、朱总司令和周总理等党和国家领导人,受到中央办公厅的嘉奖。因其选羽考究,配饰华美,制作精良,造型优美,令人爱不释手。

漫步于高淳老街,羽毛扇随处可见,羽扇摇曳着老街的时光,扇动着每一份老街上值得珍藏的回忆。

高淳区是江南鱼米之乡,民间传统食品制作技艺源远流长,麦芽糖制品是高淳传统食品之一,其传承技艺广泛流传在高淳民间。明清以来,全区各乡村都有麦芽糖制作的能手,目前全区麦芽糖制作能手至少上百人,主要集中在阳江镇、淳溪街道、固城街道等地。

麦芽糖是炒米糖制作不可缺少的成份,“欢团”制作也离不开麦芽糖。每逢新春佳节,麦芽糖制品和"欢团"是高淳民间走亲访友必备的礼品,"欢团"的寓意是"欢欢喜喜""团团圆圆"。麦芽糖制作技艺为传承高淳民俗发挥了积极作用。

萝卜干是东坝传统的土特产品,具有300多年制作历史。主要品种有萝卜干、拉丝萝卜和水萝卜等。原料的选择和精细的制作工艺是东坝萝卜干经久不衰的关键。东坝萝卜干采用纯手工制作,选用本地优良品种、生长期在70天以上100天以内的优质萝卜为原料。季节性生产,每年在冬至后方可腌制。要经过清洗、切制、卤制、晒制、腌制等多道工序。东坝萝卜干咸淡适中,脆嫩且带有甜味,深受消费者青睐。东坝萝卜干清脆可口,香辣适宜,是极佳的佐食之品和馈赠之品。

清代诗人袁枚在南京写了《随园食单》,有一段就是描写东坝萝卜干的:“萝卜取肥大者,醬几天即吃,甜脆可爱。长至丈许,连翩不断,亦一奇也。”在高淳特产中东坝萝卜干,名声可谓是响当当的,早上是下饭的小菜,白天也可以是零食,白嘴吃也是极好的,总之高淳人一日三餐是离不开的。

手工绣花鞋是高淳传统布鞋中的精品,布鞋手工技艺是高淳民间一项重要的传统技艺,在高淳流传已有上千年历史。从花型设计,制图,到绣花的工艺,从鞋型设计到制鞋楦,全部用传统手工制作,一针一线,一丝不苟。

历代传承的手工布鞋技艺,一针一线诉说着童年的记忆,你是否还记得儿时穿过的小布鞋呢,款款造型别致,做工细腻,既有浓厚的传统韵味,又具东方时尚之美感。